文章摘要:冬泳作为一项兼具挑战性与健康价值的运动,近年来参与人群不断扩大,但因其特殊的环境条件和潜在风险,亟需通过科学规范的条例进行管理与引导。本文围绕《冬泳管理条例》的制定与实施,从法规的必要性、制定原则、执行要点及配套措施四个维度展开系统分析。文章首先探讨冬泳管理面临的现实问题,强调制度保障的重要性;其次,结合国内外经验提出条例制定的核心原则,包括安全性、公平性与可操作性;随后,聚焦实施过程中的关键环节,如场地管理、人员资质审核及应急机制建设;最后,从监督评估与公众教育角度提出完善建议。本文旨在为构建兼顾安全与自由的冬泳管理体系提供理论支撑与实践路径。

1、冬泳管理的必要性

冬泳活动因其低温环境的特殊性,存在显著的健康风险与安全隐患。未经科学管理的自发行为易导致心血管疾病突发、低温症等事故,尤其对中老年群体威胁更大。数据显示,2021年我国因冬泳不当引发的急救事件同比增长23%,凸显规范化管理的紧迫性。

从公共资源角度看,无序的冬泳活动常引发水域使用权纠纷。例如,部分城市河道中游泳者与船舶通行产生冲突,或自然保护区内生态保护与运动需求矛盾加剧。通过管理条例明确活动区域与时段,既能保障参与者权益,又可协调多方利益关系。

社会秩序维护也是重要考量因素。冬泳人群聚集易产生噪音污染、垃圾遗留等问题,特别是在城市公园等公共空间。建立准入制度与行为规范,有助于培养参与者的责任意识,促进文明健身氛围的形成。

2、条例制定核心原则

安全性是条例制定的首要原则。需建立水温监测预警系统,明确不同温度区间的活动限制标准。例如,北京市规定水温低于5℃时禁止无防护冬泳,上海市要求配备救生员的水域才可开放,这些经验值得借鉴。

易博体育官网公平性原则要求兼顾不同群体需求。在场地分配上,应设置专业区与大众体验区;在时间安排上,需平衡晨练者与上班族的使用需求。杭州西湖实行的分时段预约制度,有效解决了资源分配矛盾。

可操作性原则强调因地制宜。北方冰封期与南方冬季水温差异显著,条例应允许地方制定实施细则。同时,需建立弹性机制,如动态调整开放水域范围,应对气候变化带来的影响。

3、实施机制关键环节

场地规范化管理是基础保障。需建立三级管理体系:市政水域由体育部门主导,自然水域联合环保部门监管,小区内水域明确物业责任。青岛海滨浴场设置的浮标隔离带与防滑设施,使事故率下降40%。

人员资质管理需形成完整链条。建议实施三级认证制度:基础级要求健康证明与急救培训;专业级增加低温适应测试;教练级需掌握运动医学知识。天津市实行的"冬泳卡"制度,将资质审核与保险购买结合,成效显著。

应急体系建设关乎生命保障。每个冬泳点应配备AED除颤器、保温毯等设备,建立"黄金5分钟"救援机制。哈尔滨松花江畔建立的冰上救援滑轨系统,可在零下30℃环境下实现快速施救。

4、监督评估体系构建

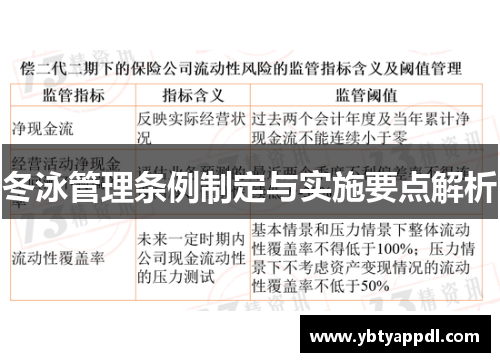

多部门协同监管机制至关重要。体育部门牵头,联合公安、卫健、环保等部门成立联席办公室。北京市成立的"冬泳安全管理委员会",通过数据共享平台实现实时监控,值得推广。

建立量化评估指标体系。包括安全事故率、设施完好率、群众满意度等核心指标。上海市采用的星级评分制度,将评估结果与财政补贴挂钩,有效激发管理积极性。

公众参与监督不可或缺。开发冬泳管理APP,设置安全隐患举报通道,建立志愿者巡查制度。杭州市通过"民间河长"参与管理,使违规事件处理效率提升60%。

总结:

冬泳管理条例的制定与实施是项系统工程,需要从立法层面到执行细节的全方位考量。通过明确管理边界、健全保障机制、强化技术支撑,既能有效防控风险,又能促进这项传统运动的健康发展。条例的落地不仅要依靠政府主导,更需构建多方协同的治理格局。

未来管理实践中,应注重科技赋能与人文关怀的结合。利用物联网技术实现智能监测,通过社区教育提升安全素养,使条例真正成为护航生命的安全网、推动全民健身的助推器。唯有在规范管理与服务供给间找到平衡点,才能让冬泳文化在安全有序中焕发持久活力。